plainpicture/hasengold, plainpicture/Sabine Schründer

Familie / Binationale Ehe

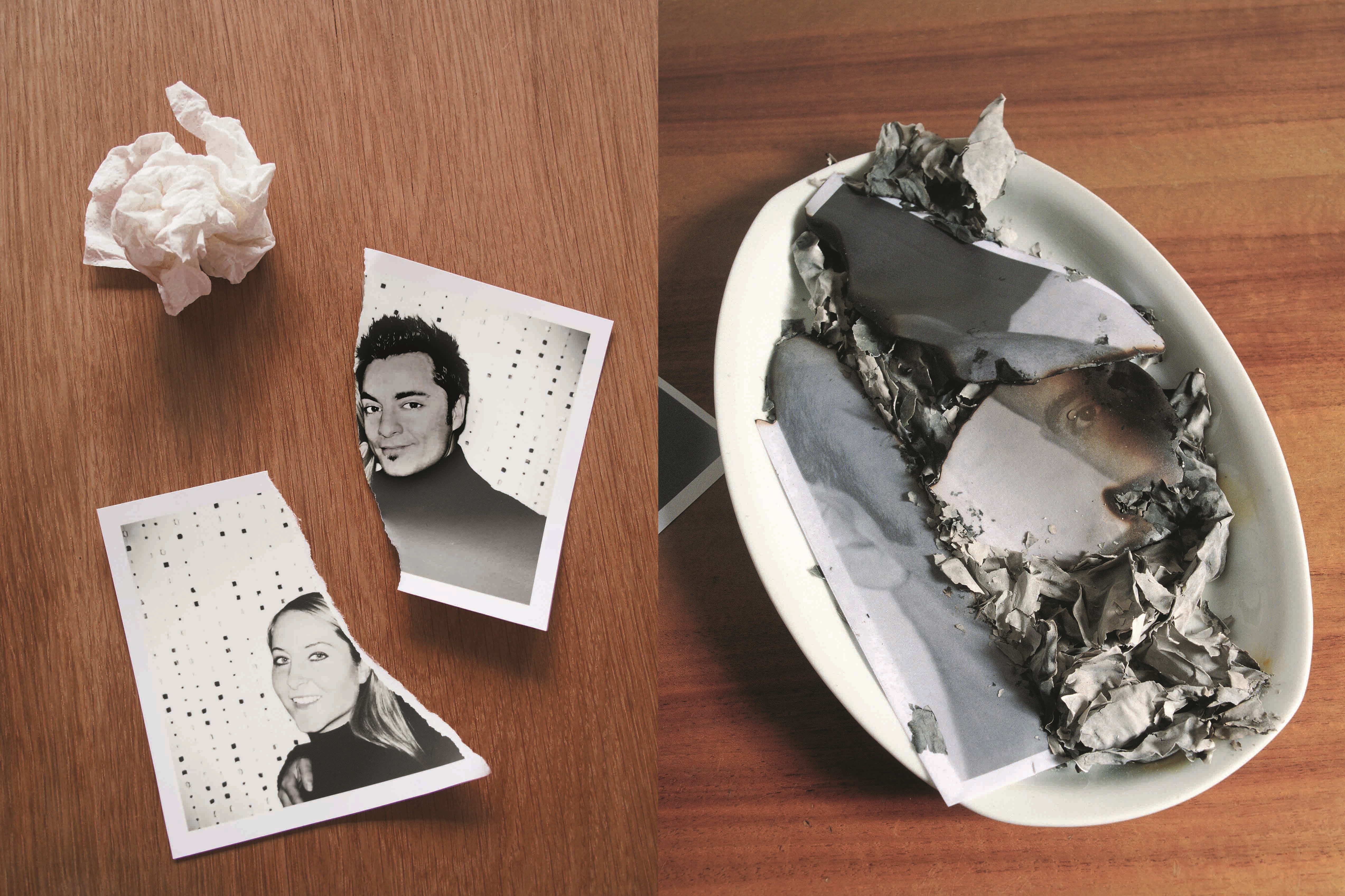

Grenzfall Liebe

Binationale Ehen sind heute global normal – die Scherben bei einer Trennung auch. Was es für Mütter, Väter und Kinder bedeutet, wenn diese Beziehungen zerbrechen.

Esther Hubacher, Leiterin der Beratungsstelle für Frauen und Männer in Binationalen Beziehungen.

Die Schweiz fühlte sich eng an – die Welt da draussen bunt, exotisch, grenzenlos. Genau danach sehnte sich Stefanie Cissé (Name geändert) damals mit 17 Jahren. Sie war jung und rebellisch. Als Amadou im Reggaeclub vor ihr stand – Dreadlocks, Charme und zwei Handvoll Jahre älter als sie – öffnete sich der Horizont wie ein farbiger Fächer. «Ich verliebte mich nicht nur in Amadou, ich verliebte mich auch in Senegal.» Exotik und Erotik verschmolzen zum Traumtanz.

Dreizehn Jahre später sitzt Stefanie am gläsernen Esstisch ihrer Parterrewohnung. Die Kinder sind noch in der Pestalozzibibliothek – gut so, da kann die Mutter Klartext reden: «Eigentlich merkte ich früh, dass es schwierig wird», sagt sie. Hatte ihr Mann nichts zu kiffen, überkam ihn die Wut. Er fluchte, spuckte, schubste. Stefanie jedoch hielt zunächst an ihrem Idealbild fest: Keiner stach den Garten schöner um, pflanzte enthusiastischer junge Bäume als Amadou. «Wäre ich mit ihm in den Wald gezogen, er hätte mir von Hand eine Blockhütte errichtet!» Männlichkeit, die ihr imponierte.

Mit der Geburt der Kinder aber wächst seine Radikalität: «Ich schlage meinen Sohn, wann ich es für richtig halte», erklärt er Stefanie. Und fragt sie ihn, wo er die Nacht verbracht hat, reisst er an ihren Haaren. Aus Empörung über die unverschämte Frage. Die Liebe zerfällt wie ein von den Motten zerfressenes Kleid. Als Stefanie realisiert, dass die Fremdheit zwischen ihr und ihrem Mann bestehen bleiben, und sie zunehmend um das Wohl der Kinder fürchten würde, trennt sie sich.

Heirat zwingend

Das war vor sechs Jahren. Statt eines schnellen, klaren Schnittes aber folgte ein zähes und angstbesetztes Ringen um Respekt, um Geld, um die Kinder. Bis heute. Nicht alle bikulturellen Beziehungen entstehen aus jugendlichem Sturm und Drang oder einem Flirt unter heisser Feriensonne. Mindestens so oft haben binationale Paare die «Frau der Träume» oder den «Mann fürs Leben » auch in der Ausbildung, am Arbeitsplatz oder beim Sport gefunden.

Denn dadurch, dass die Schweiz eine sehr restriktive Einbürgerungspolitik betreibt, leben viele «Papierausländer » bereits in der zweiten oder dritten Generation hier. Seit der Personenfreizügigkeit innerhalb der EU haben zudem Ehen zwischen Schweizer- und EU-Bürgerinnen und -Bürgern zugenommen.

Aber mündet die Liebe über Grenzen hinweg zwingend in Ernüchterung, wie es Stefanie Cissé erlebt hat? Sind binationale Ehen labiler als rein schweizerische? An zentraler Lage in Bern sitzt Esther Hubacher in ihrem winzigen Büro, das als Schmelztiegel für Schicksale aus aller Welt fungiert. Die Leiterin der Beratungsstelle für Frauen und Männer in binationalen Beziehungen (Frabina) schüttelt den Kopf: «Nein, die Statistik widerspricht allen Vorurteilen.» Die Scheidungsrate bei Schweizer Paaren beträgt 43 Prozent, bei binationalen sind es nur 35 Prozent.

«Eigentlich erstaunlich, angesichts der oft verzwickten Rahmenbedingungen», sagt Esther Hubacher. Denn insbesondere Drittstaatangehörige könnten vor der Ehe nicht austesten, wie sich der Alltag mit einem Schweizer Partner anfühlt. Für eine Aufenthaltsbewilligung ist eine Heirat zwingend, ansonsten läuft nach drei Monaten das Touristenvisum aus – der ausländische Partner muss ausreisen.

Senegalesen, Brasilianerinnen oder Kosovaren sind aber nicht nur gezwungen zu heiraten – sie müssen die Ehe auch aufrechterhalten. Mindestens drei Jahre lang. Erst dann ist eine Scheidung möglich, ohne dass der ausländische Partner die Aufenthaltsbewilligung B verliert. Zudem stecken die Behörden ihre Nasen bis in die Schlafzimmer, wenn es darum geht, Scheinehen aufzudecken. Erscheint die Wohnung für ein Paar zu klein, der Geldbeutel zu schmal, die Kenntnisse über den Partner zu dürftig, wird schnell die rote Karte gezogen.

So liegt für ein binationales Paar eine zeitweilige Trennung als Chance für einen Neuanfang nicht drin. Die fremde Sprache und Kultur, das Heimweh, fehlendes Geld belasten die junge Beziehung. Hinzu kommt oft ein Statusverlust, weil eine Ausbildung hierzulande nicht gültig ist.

- 17 % der Heiraten in der Schweiz waren 1980 binational.

- 36 % der Heiraten in der Schweiz waren 2013 binational.

- Sogar 50 % der Heiraten sind 2013 binational, wenn Ehen zwischen ausländischen Partnern in der Schweiz und im Ausland geschlossene Ehen dazugezählt werden.

- 17'119 aller Ehen wurden 2013 in der Schweiz geschieden. Davon 7'988 zwischen Schweizerinnen und Schweizern, 3033 zwischen Schweizern und Ausländerinnen,

3'220 zwischen Schweizerinnen und Ausländern, 2'878 zwischen in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländern.

Kinder schüren Konflikte

Mittlerweile sind Neyla (9) und Cheikh (8) zurück aus der Bibliothek und stürmen zur ebenerdigen Balkontür herein. Wie eine Sprungfeder hüpft Neyla durchs Wohnzimmer, ihr zum Lockentürmchen gebundenes Haar auf dem Kopf wippt mit. Cheikh ruft «Tschuldigung, Tschuldigung!», wenn es beim Zvieri trotz vollem Mund aus ihm herausplappert.

Zwei quirlige, eloquente Kinder, die auch vom Herkunftsland ihres Vaters Amadou erzählen. Restlos begeistert sind sie zwar nicht: «Irgendwie ist alles anders dort – andere Leute, andere Strassen, an jeder Ecke Kioske, Gemüsestände und Händler.» Etwas aber hat Neyla in Senegal sehr gut gefallen: «Die Familie dort ist sooo gross – und alle behandeln mich wie eine Prinzessin.» Ob sie sich vorstellen könnte, dort zu leben? Für Ferien wäre es okay. Aber leben? «Ich habe meine Freundinnen doch hier!»

Schwelende Konflikte brechen bei binationalen Paaren – genau wie bei Schweizern – oft erst auf, wenn Kinder da sind. Die Erziehung kann zum Schlachtfeld werden, auf dem ein unterschiedliches Rollenverständnis oder psychische Altlasten aufeinanderprallen. Zerbricht die Beziehung, gestaltet sich bei binationalen Eltern eine Scheidung mitunter als Weg mit Stolpersteinen.

Meist sucht man erst Rat bei Esther Hubacher und ihren Mitarbeiterinnen, wenn es bereits brennt. Die Fachfrau würde das Rad der Zeit dann manchmal gerne zurückdrehen: «Klug wäre es, man würde sich schon vor der Heirat und bevor Kinder zur Welt kommen, mit den unangenehmen Fragen auseinandersetzen.» Zum Beispiel damit, was es rechtlich bedeutet, wenn die Ehe nicht hält.

Gemeinsames Sorgerecht

Esther Hubacher erzählt im Schnelldurchlauf eine ganze Reihe von Fallbeispielen. Da ist jener Schweizer, der mit einer Brasilianerin verheiratet ist, zusammen haben sie ein Kind. Weil die Frau es in der Schweiz nicht mehr aushält, will sie mit dem Kind zurück nach Brasilien. Das aber wird ihr aufgrund des gemeinsamen Sorgerechts verwehrt. Denn der Lebensmittelpunkt der Familie liegt zum Zeitpunkt der Trennung in der Schweiz.

Das gemeinsame Sorgerecht bedeutet, dass sich die Eltern einig werden müssen, wo das Kind lebt. Die Mutter kann es nur nach Brasilien mitnehmen, wenn der Vater einwilligt. Verreist sie ohne seine Einwilligung, wird sie in Brasilien wegen Kindesentführung belangt und das Kind zurück in die Schweiz geführt.

Bei einem weiteren Fallbeispiel hat ein deutsch-schweizerisches Paar ein Kind. Die Scheidung in der Schweiz vor acht Jahren ist einvernehmlich. Doch als die deutsche Mutter, die in der Schweiz lebt, erneut heiraten will – diesmal einen deutschen Landsmann – wird sie ausgebremst. Sie hätte damals die Scheidung auch in Deutschland registrieren lassen müssen. Nur so kann sie den notwendigen Ledigkeitsnachweis erbringen. Hätte sie ihren zweiten Mann zum Beispiel in Las Vegas geheiratet, hätte sie sich in Deutschland der Bigamie schuldig gemacht. Ehen, die in der Schweiz rechtlich geschieden sind, gelten im Ausland nicht zwingend als geschieden!

Ehevertrag hilft

Auch wenn die Emotionen, die die Menschen zur Beratungsstelle Frabina führen, ähnlich sind, ist jeder Fall einzigartig. Um Rechtsstreitigkeiten über die Grenze hinweg vorzubeugen, rät Esther Hubacher dazu, vor der Heirat einen Ehevertrag aufzusetzen. «Darin kann zum Beispiel festgehalten werden, dass bei einer allfälligen Trennung das Schweizer Recht zur Geltung kommt.» Einen Ehevertrag zu erstellen, kratzt zwar zuweilen am Lack der Romantik. Dafür bewahrt er vor grenzübergreifendem Rosenkrieg.

Und verhindert Fälle wie folgenden: Eine Schweizerin ist mit einem Deutschen verheiratet, die beiden haben zwei Kinder, 5 und 7 Jahre alt. Da ihr Mann gut verdient, kann es sich die Frau leisten, zu Hause zu bleiben. Als die Ehe zunehmend zerrüttet, reicht der deutsche Partner die Scheidung in Deutschland ein. Obwohl das Paar mit den Kindern in der Schweiz lebt, bedeutet dies, dass das Paar nach deutschem Recht geschieden wird. Das hat unter anderem zur Folge, dass die Frau von ihrem Ex-Mann künftig keinen Unterhalt erhält. Denn Unterhaltsbeiträge sind in Deutschland nur bis zum 3. Altersjahr des jüngsten Kindes geschuldet. Die Frau steht ohne Geld da. Mit einem Ehevertrag, worin festgehalten ist, dass eine allfällige Scheidung nach Schweizer Recht erfolgen muss, hätte die Mutter den Absturz in drohende Armut verhindern können.

Machtlos bei Kindesentführung

In folgendem Fall hilft nicht einmal ein Ehevertrag: Nachdem eine Schweizer Mutter und ihr ägyptischer Ehemann sich getrennt haben, reist der Vater mit den zwei Söhnen nach Ägypten, um dort die Ferien zu verbringen. Er kehrt nicht in die Schweiz zurück. Nach ägyptischem Recht erhält er vor Ort das alleinige Sorgerecht. Selbst wenn die Eltern in der Schweiz das gemeinsame Sorgerecht innehaben und ein Ehevertrag aufgesetzt wurde, ist ein Schweizer Gerichtsentscheid in Ägypten wertlos. Und sogar mit einer Anzeige wegen Kindesentführung stehen die Chancen für eine Rückführung sehr schlecht. Allenfalls sieht die Mutter die Kinder über Jahre nicht mehr.

Wenn eine Kindesentführung droht, steigt der psychische Druck enorm. Auch Stefanie Cissé kennt diese Furcht. Weil ihr Ex-Mann bereits eine Tochter aus erster Ehe mit einer Schweizerin in seine Heimat gebracht hatte – das Kind konnte nie mehr in die Schweiz zurückreisen – hat Stefanie Angst, Amadou könnte auch Neyla und Cheikh eines Tages ausser Landes schaffen. Sie ist den Behörden deshalb dankbar für das begleitete Besuchsrecht für heikle Fälle, das man ihr zusprach.

Mit der steigenden Zahl binationaler Beziehungen und Ehen nehmen auch die Kindesentführungen zu. Waren es 2004 laut Bundesamt für Justiz (BJ) noch 37 Kinder, die gegen den Willen des anderen Elternteils ausserhalb des Landes gebracht wurden, stieg die Zahl 2013 auf 51.

Erhöht haben sich aber auch die Rückführungsanträge aus dem Ausland an die Schweiz: 2004 wurden 12 Fälle, 2013 schon 37 Fälle registriert, in denen Kinder widerrechtlich aus einem anderen Land in die Schweiz gebracht wurden. Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher. Denn viele Länder in Afrika und Asien haben das Haager Übereinkommen für Kindesentführungen nicht unterschrieben (siehe Interview). Im Übrigen sind es bei weitem nicht immer die Väter, die kriminell und rachsüchtig handeln: In 70 Prozent der Fälle bringen Mütter ihre Kinder illegal über die Grenzen.

Die meisten binationalen Paare aber arrangieren sich bei einer Trennung ohne Entführungsandrohungen und Kämpfe. Aus Rücksicht auf ihre Kinder raffen sie sich auf und suchen nach der bestmöglichen Lösung für alle in der Familie.

Die Ehe von Stefanie Cissé wurde vor einem halben Jahr endlich geschieden. Über die Enttäuschung, dass die Liebe über zwei Kulturen nicht gehalten hat, ist Stefanie längst hinweg. Dass die Nachwehen aber noch so lange nachhallen würden, damit hat sie nicht gerechnet. Zumindest spuckt Amadou seiner Ex-Frau nicht mehr vor den Kindern ins Gesicht. Oft jedoch hält er sich nicht an Abmachungen, verschwindet monatelang nach Senegal, kehrt zurück, wann es ihm passt. Obwohl er hoch verschuldet und arbeitslos ist, obwohl er die Familie in keiner Weise unterstützt, darf Amadou in der Schweiz bleiben und die Kinder grundsätzlich sehen. Stefanie atmet tief durch: «Das ist zwar manchmal schwierig auszuhalten – aber Amadou ist ja immerhin ihr Vater.» Entspannen kann sie sich erst mit dem 18. Geburtstag von Neyla und Cheikh.

Für die junge Mutter ist der Alltag heute vielleicht nicht so prickelnd und exotisch, wie sie es sich damals erträumte – bunt und wild aber allemal. Als jetzt die Freunde der Kinder an die Glastüre klopfen, hüpfen die beiden davon wie zwei Pingpongbälle.

Hilfe für binationale Paare

Infos zu Recht, Mediation, Geld,Trennung u. a.

Schweizerische Stiftung; Internationaler Sozialdienst

Kompetenzzentrum für grenzüberschreitende Familienkonflikte

Frabina: Beratungsstelle für Frauen und Männer in binationalen Beziehungen

Bundesamt für Justiz, PDF-Broschüre zu Kindesentführungen

Kantonale Kindesschutzbehörde (KESB)

Dieser Artikel erschien zuerst in der Zeitschrift «wir eltern», Ausgabe 6, 2015.